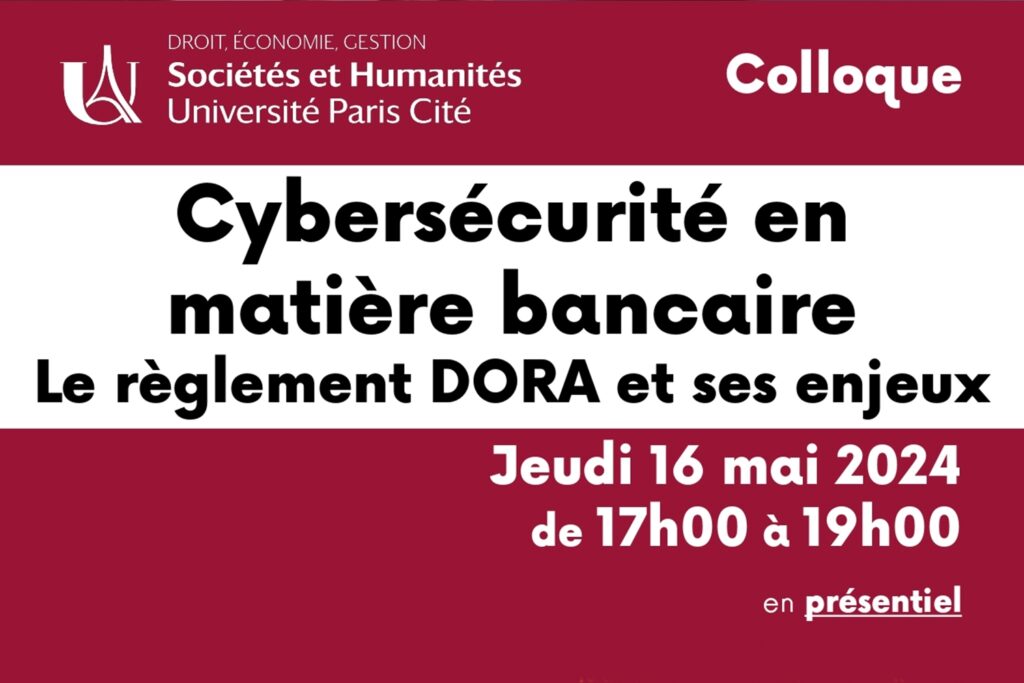

Invitée de CNews, Virginie Bensoussan-Brulé répond aux question d’Olivier de Keranflec’h, le 23 mars 2024 pour Soir Info Week-end. « Il faut absolument que les cours d’informatique soient mis en avant pour qu’on puisse avoir les mêmes armes ». Lire la suite L’éducation au numérique est indispensable Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Virginie l’affirme : il ne faut pas interdire, ni même limiter l’accès à internet aux jeunes. En effet, les enfants et les adolescents doivent être informés, formés et ainsi armés pour faire face à cet univers dans lequel ils sont, de toutes les manières, plongés. La compréhension et la maîtrise de tous ces outils sont absolument indispensables de nos jours. C’est ce qui va les protéger et nous protéger. Et cela passe par l’éducation : « Il faut absolument que les cours d’informatique soient mis en avant pour qu’on puisse avoir les mêmes armes ». L’arrivée de l’intelligence artificielle ne faisant que renforcer cette nécessité. L’Éducation nationale l’a bien compris (1), la formation au numérique, Internet, l’informatique doit être au coeur des enseignements, les jeunes doivent avoir les clés de l’univers technologique dans lequel ils vivent, ils doivent apprendre à en maîtriser tous les aspects, les avantages comme les dangers. Prévention et maîtrise d’Internet et de l’informatique Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Toutes les facettes des nouvelles technologies doivent être abordées dans l’éducation, à l’école et tout au long de la scolarité. De l’école primaire à l’université en passant par le collège et le lycée, l’utilisation du numérique et notamment le codage, et désormais les intelligences artificielles génératives, doivent être maîtrisés par les jeunes. L’Unesco met en avant l’éducation aux nouvelles technologies : « L’ensemble de compétences de base que les jeunes doivent apprendre à l’école s’est élargi pour inclure un large éventail de nouvelles compétences nécessaires pour naviguer dans le monde numérique » (2). Le ministère de l’Éducation nationale recommande et met en place des programmes adaptés concernant : « Le développement des compétences numériques, l’éducation aux médias et à l’information pour un usage raisonnable du numérique » (3 et 4). Ainsi, le CRCN, cadre de référence des compétences numériques, est un référentiel à destination des élèves de l’école primaire, du collège et du lycée de même que pour les étudiants de l’enseignement supérieur et les adultes en formation professionnelle. Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Dans le socle commun des programmes de l’école, du collège et du lycée, les connaissances et compétences numériques (5 et 6) sont présents : L’éducation aux médias et à l’information fait l’objet d’un programme spécifique ; Les compétences numériques sont présentes dans tous les domaines du socle et dans les différentes disciplines ; L’enseignement de l’informatique (codage, algorithmique) est introduit au collège, une sensibilisation au code est proposée à l’école primaire. Ces enseignements numériques sont renforcés au lycée : l’enseignement de SNT, sciences numériques et technologie, qui permet d’acquérir les principaux concepts des sciences numériques, pour comprendre le poids croissant du numérique et ses enjeux ; l’enseignement de NSI, spécialité numérique et sciences informatiques, qui permet d’acquérir les concepts et les méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. Sensibilisation à la protection de la vie privée Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Des mesures de formation et de responsabilisation des élèves sont mises en œuvre dans chaque école, collège, lycée. La Cnil accompagne les enseignants dans leur mission d’information et d’éducation à la protection des données personnelles des élèves. « De plus en plus connectés, sans médiation les enfants, dès l’âge de 8 ans, peuvent vivre des expériences inadaptées à leur âge », la Cnil met un livret (7) à la disposition des enseignants : « Tous ensemble, prudence sur Internet : protégez la vie de vos élèves ». L’éducation aux risques dans l’usage d’internet Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation En matière de sécurité, les systèmes éducatifs doivent éduquer sur les mesures préventives, allant des mots de passe aux autorisations, et aider les élèves à comprendre les implications de leur présence en ligne et de leur empreinte numérique. Le ministère de l’Éducation nationale recommande de « Sensibiliser les élèves et les personnels de l’éducation nationale à la sécurité numérique constitue un défi essentiel dans le monde d’aujourd’hui. Les programmes scolaires intègrent dès l’école les enjeux de cybersécurité pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables » (8). L’ANSSI, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse (MENJ) ont créé « CyberEnJeux », un dispositif pédagogique innovant pour former à la cybersécurité par le jeu (9). L’enseignement du respects des droits Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Il est indispensable d’accompagner les jeunes vers « une véritable maîtrise des concepts leur permettant d’être des utilisateurs avisés des outils, services et ressources ». Ainsi, la création de contenu, qu’elle soit textuelles, audio, vidéo et visuelles et l’intégration de contenus numériques doivent se faire dans le respect des droits d’auteur et des licences. Mais aussi, un dernier aspect essentiel, le respect de l’individu dans la prévention du harcèlement et de la diffamation (10) notamment sur les réseaux sociaux. Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, « L’utilisation du numérique à l’École », mars 2024 (Enseigner avec le numérique, Pratiques pédagogiques avec le numérique, Culture numérique, Ressources numériques pour l’École). Rapport mondial de suivi de l’éducation de l’Unesco, « Les technologies deans l’éducation : qui est aux commandes », 2023, 524 p. MENJ, Éduscol, « Programmation et culture numérique » 2023. MENJ, « Intelligence artificielle et éducation », 2023, 40 p. MENJ, « La protection des mineurs sur internet », 2022. Matériel pédagogique sur TICE-education : le codage, l’algorithimique, les objets connectés, l’IA pour les enfants et les adolescents (Blog indépendant animé par une équipe de passionnés de l’éducation aux nouvelles technologies). Livret Cnil, « Tous ensemble, prudence sur Internet