La surveillance et le suivi des objets spatiaux (STT)

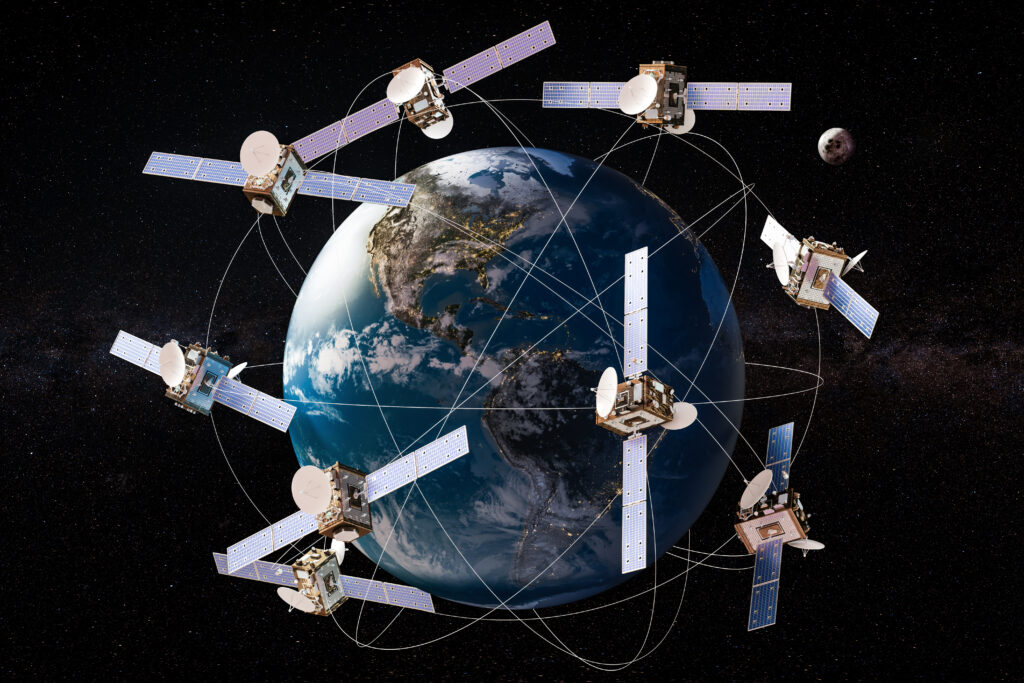

L’utilisation de l’espace a contribué à renforcer l’économie mondiale, à apporter des avantages sociétaux, à soutenir les activités de protection de l’environnement et à garantir la souveraineté stratégique. Par conséquent, de nombreux secteurs et activités reposent sur la protection des appareils et instruments spatiaux contre les menaces telles que les débris spatiaux créés par l’homme, les phénomènes météorologiques spatiaux et les objets géocroiseurs ou NEO (Near Earth Objects). En particulier, lundi 2 octobre 2023, la Commission américaine des communications (FCC) a infligé une amende de 150 000 dollars (environ 143 000 euros) à un opérateur de satellites pour abandon de débris spatiaux sur une orbite jugée dangereuse (voir notre article à ce sujet). Ainsi, la surveillance et le suivi des objets spatiaux (ou SST pour Space Situation Tracking), qui incluent leur catalogage et leur analyse, sont nécessaires afin de se prémunir des menaces portées par leurs débris. Lire la suite L’approche de l’Union européenne en matière de surveillance et de suivi des objets spatiaux La surveillance et le suivi des objets spatiaux (STT) En 2021, le programme de surveillance et de suivi de l’espace de l’UE (EU SST) a été établi en tant que sous-composante de sécurité à part entière du programme spatial de l’UE (Space Situational Awareness ou SSA), créé par le Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (1). Pour la mise en œuvre de ce programme, un partenariat SST de 15 États membres de l’UE (2) (SST Partnership) ainsi que l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (European Union Agency for the Space Programme ou EUSPA), agissant en tant que guichet SST de l’UE, forment la coopération SST (SST Cooperation). Auparavant, le SST de l’UE a été établi en tant que cadre de soutien par la décision SST de 2014 (3), qui prévoyait la création d’un consortium SST des États membres de l’UE. Le consortium et le Centre satellitaire de l’Union européenne (SatCen) ont coopéré pour développer progressivement la « capacité SST » avec le soutien de l’UE dans le cadre de différentes lignes de financement (c’est-à-dire les programmes H2020, Galileo et Copernicus). L’EU SST est désormais financé par l’UE dans le cadre du SSA EU et des programmes Horizon Europe. La capacité SST se compose de trois fonctions principales : capter, traiter et fournir des services. Les capteurs des États membres fournissent des données qui sont analysées dans le cadre de la fonction de traitement et alimentent une base de données commune et, à terme, un catalogue ; à partir de là, des produits sont dérivés pour trois services, générés par les centres d’opérations (OC) et fournis aux utilisateurs via le portail de fourniture de services SST. Définition de la surveillance et du suivi des objets spatiaux La surveillance et le suivi des objets spatiaux (STT) La fonction capteur consiste en un réseau de capteurs permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux dans tous les régimes orbitaux. Le système repose début 2021 sur 51 capteurs de surveillance ou de suivi (4) pouvant être des trois types suivants : des radars (comme le radar Graves français ou le radar TIRA allemand), des télescopes optiques (par exemple le télescope OGS de l’Agence spatiale européenne) et des stations de télémétrie laser sur satellites (par exemple Matera en Italie). La fonction de traitement vise à coordonner le partage des données entre les différents centres d’observation par le biais d’une base de données commune et à traiter des milliers de mesures quotidiennes provenant des capteurs contribuant à la SST de l’UE. Ces données constituent la base d’un futur catalogue EU SST qui sera utilisé pour les services SST. L’Allemagne est chargée d’héberger la base de données SST de l’UE et de produire le futur catalogue SST de l’UE. La fonction de prestation de services est chargée de fournir trois services SST aux utilisateurs autorisés, à savoir : la prévention des collisions, l’analyse de rentrée et l’analyse de fragmentation. Ces prestations sont accessibles depuis le portail de fourniture de services SST, géré par l’EUSPA, qui joue le rôle de guichet. Actuellement, les CO français et espagnol sont responsables du service de prévention des collisions, tandis que le CO italien est chargé des services d’analyse de rentrée et d’analyse de fragmentation. Ainsi, plus de 190 organisations bénéficient de ces services et plus de 400 satellites sont protégés contre le risque de collision. En moyenne, plus d’un évènement d’importance majeure, incluant les collisions entre objets spatiaux, est évité par jour par l’EU STT (5). L’émergence d’un marché commercial de la surveillance des objets spatiaux La surveillance et le suivi des objets spatiaux (STT) Diverses organisations privées ont élaboré leurs propres compétences pour offrir des services de SST des objets spatiaux. Cependant, la dimension stratégique liée à la surveillance de l’espace reste une préoccupation persistante pour les États. C’est la raison pour laquelle ces entités privées bénéficient du soutien et collaborent avec les acteurs publics. Pour résoudre les problèmes de gestion du trafic spatial et développer de futurs moyens de surveillance, il est essentiel de mettre en place un écosystème et une structure de gouvernance assurant la précision et l’efficacité des services, favorisant la coopération internationale, et établissant une gestion transparente des données générées par ces moyens. Il est impératif, pour ces programmes, de concevoir des structures de gouvernance appropriées et d’évaluer leur efficacité organisationnelle et opérationnelle. De même, les parties prenantes de ces initiatives doivent élaborer une stratégie fondée sur une évaluation des opportunités de marché pour le déploiement de solutions de surveillance spatiale, ainsi que sur des prévisions fiables de l’évolution du trafic spatial. Enfin, il est essentiel que toutes ces actions soient menées en conformité avec la réglementation, en particulier celle liée aux données relatives aux informations de surveillance de l’espace. A ce titre, tout exploitant primaire de données d’origine spatiale exerçant en France doit, sous certaines réserves, « préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente » (6). Le Sénat a d’ailleurs pu rappeler à ce sujet que « les informations issues de la surveillance de l’espace sont des informations à